Dans la peinture, il y a deux choses : l'oeil et le cerveau, tous deux doivent s'entraider : il faut travailler à leur développement mutuel ; à l'oeil par la vision sur nature, au cerveau par la logique des sensations organisées, qui donnent les moyens d'expression.

Il faut se faire une optique. J'entends par optique une vision logique.

Je voudrais les unir (la nature et l'art). L'art est une aperception personnelle. Je place cette aperception dans la sensation et je demande à l'intelligence de l'organiser en oeuvre.

Faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et durable comme l'art des musées.

Tout est, en art surtout, théorie développée et appliquée au contact de la nature.

Il faut redevenir classique par la nature, c'est-à-dire par la sensation.

La sensation est à la base de tout, je le répéterai sans cesse.

Peindre d'après nature, ce n'est pas copier l'objectif, c'est réaliser ses sensations.

La nature n'est pas en surface, elle est en profondeur. Ces couleurs sont l'expression, à cette surface, de cette profondeur.

Le dessin et la couleur ne sont plus distincts ; au fur et à mesure que l'on peint, on dessine ; plus la couleur s'harmonise, plus le dessin se précise... Quand la couleur est à sa richesse , la forme est à sa plénitude.

« Cézanne n'a pas cru devoir choisir entre la sensation et la pensée, comme entre le chaos et l'ordre. Il ne veut pas séparer les choses fixes qui apparaissent sous notre regard et leur manière fuyante d'apparaître, il veut peindre la matière en train de se donner forme, l'ordre naissant par une organisation spontanée. Il ne met pas la coupure entre les « sens » et l'« intelligence », mais entre l'ordre spontané des choses perçues et l'ordre humain des idées et des sciences. Nous percevons des choses, nous nous entendons sur elles, nous sommes ancrés en elles et c'est sur ce socle de « nature » que nous construisons des sciences. C'est ce monde primordial que Cézanne a voulu peindre, et voilà pourquoi ses tableaux donnent l'impression de la nature à son origine, tandis que les photographies des mêmes paysages suggèrent les travaux des hommes, leurs commodités, leur présence imminente. »

Maurice MERLEAU-PONTY. Le Doute de Cézanne.

« Le dessin doit résulter de la couleur, si l'on veut que le monde soit rendu dans son épaisseur, car il est une masse sans lacunes, un organisme de couleurs, à travers lesquelles la fuite de la perspective, les contours, les droites, les courbes s'installent comme des lignes de force, le cadre d'espace se constitue en vibrant »

Maurice MERLEAU-PONTY. Le Doute de Cézanne.

Je respire la virginité du monde. Un sens aigu des nuances me travaille. Je me sens coloré par toutes les nuances de l'infini. À ce moment-là, je ne fais plus qu'un avec mon tableau. Nous sommes un chaos irisé. Je viens devant mon motif, je m'y perds. Je songe, vague. Le soleil me pénètre sourdement, comme un ami lointain qui réchauffe ma paresse, la féconde. Nous germinons.

Paul CÉZANNE, cité par Joachim GASQUET. Cézanne. Paris, 1926.

Si je passe trop haut ou trop bas, tout est flambé. Il ne faut pas qu'il y ait une seule maille trop lâche, un trou par où l'émotion, la lumière, la vérité s'échappent. Je mène, comprenez un peu, toute ma toile à la fois, d'ensemble. Je rapproche dans le même élan, la même foi, tout ce qui s'éparpille...

Paul CÉZANNE.

« Je crains bien que tous les tableaux des anciens maîtres et représentant des choses en plein air n'aient été faits de chic, car cela ne me semble pas avoir l'aspect vrai et surtout original que fournit la nature. »

« ...Pour l'heure présente, je continue à chercher l'expression de ces sensations confuses que nous apportons en naissant. »

« Mais après avoir vu les grands maîtres qui y reposent (au Louvre ), il faut se hâter d'en sortir et vivifier en soi, au contact de la nature, les instincts, les sensations d'art qui résident en nous. » (À Charles CAMOIN, 1903)

« Car si la sensation forte de la nature — et certes je l'ai vive — est la base nécessaire de toute conception d'art, et sur laquelle repose la grandeur et la beauté de l’œuvre future, la connaissance des moyens d'exprimer notre émotion n'est pas moins essentielle et ne s'acquiert que par une très longue expérience. »

« Pour les progrès à réaliser, il n'y a que la nature et l’œil s'éduque à son contact. Il devient concentrique à force de regarder et de travailler. Je veux dire que, dans une orange, une pomme, une boule, une tête, il y a un point culminant ; et ce point est toujours,— malgré le terrible effet : lumière et ombre, sensations colorantes — le plus rapproché de notre œil ; les bords des objets fuient vers un centre placé à notre horizon. »

« Une sensation optique se produit dans notre organe visuel, qui nous fait classer par lumière, demi-ton ou quart de ton les plans représentés par des sensations colorantes. (la lumière n'existe donc pas pour le peintre ) »

« L'art est une harmonie parallèle à la nature (...) Imaginez Poussin refait entièrement sur nature, voici le classique que j’entends. (...) Le dessin et la couleur ne sont point distincts ; au fur et à mesure que l'on peint, on dessine; plus la couleur s'harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Les contrastes et les rapports de tons, voilà le secret du dessin et du modelé. (...) Permettez-moi de vous répéter ce que je vous disais ici: traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. Les lignes parallèles à l'horizon donnent l'étendue, soit une section de la nature ou, si vous aimez mieux, du spectacle que le Pater Omnipotens Aeterne Deus étale devant nos yeux. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. Or, la nature, pour nous hommes, est plus en profondeur qu'en surface, d'où la nécessité d'introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés, pour faire sentir l'air. »

« Soyez convaincu que la peinture colorée entre dans une phase musicale. Cézanne, pour citer un ancien, semble être un élève de César Franck. Il joue constamment du grand orgue, ce qui me faisait dire qu'il était polyphone. »

Paul GAUGUIN, cité par Charles MORICE. Paul Gauguin. Paris, 1923

« Pour lui, le sujet complet c’était l’homme dans la nature ; mais entre la nature et les personnages humains, il rêvait une harmonie profonde. Il voulait entre eux une ressemblance intime, une correspondance expressive, pour que le tableau révélât une entité supérieure aux apparences où le génie du peintre lui-même pût transparaître. Car la peinture est un art d’éternité. La vie humaine et la nature sensible sont dans un changement incessant : le paysage est immuable. À moins donc de l’opposer au réel dans une contradiction inéluctable, il faut que l’artiste dégage dans l’homme et dans la nature, LA FORME, CE QUI NE CHANGE PAS. Il faut qu’il élève son œuvre, pour ainsi dire hors du temps, dans l’HARMONIE.

« La peinture de Paul Cézanne, comme la poésie de Mallarmé, est, en un sens, métaphysique.

« Un jour que, devant une toile de Cézanne, et en sa présence, j’exprimais à peu près ces idées, il s’écria : « C’est extraordinaire ! Vous dites ce que j’ai là – ce que je n’ai jamais dit à personne, ce que je ne peux même pas m’expliquer à moi-même ! »

« … Cependant, reprit-il au bout d’un instant, je sens que je ne me suis pas pleinement réalisé. Tenez ! regardez ce portrait ! (il y travaillait depuis des mois; une tête de rustre à barbe fluviale où toute l’expression jaillissait des yeux)… Ce ne sont pas là des yeux encore : ils ne sont pas sortis ! – Si vous les sortez, lui dis-je, c’est l’âme qui rentrera. » Cézanne rêvait d’ajouter au maximum d’expression le maximum de fini; le Balzac de Rodin ne l’eût entièrement satisfait que si, tout en demeurant lui-même, il fût devenu par surcroît l’Apollon du Belvédère. »

Jean ROYÈRE. La Phalange, 15 novembre 1906

Le cas Cézanne sépare irrémédiablement en deux camps ceux qui aiment la peinture et ceux qui préfèrent à la peinture elle-même ses agréments accessoires, littéraires ou autres.Le mystère dont s'est entouré le maître d'Aix-en-Provence n'a pas peu contribué à augmenter l'obscurité des commentaires dont a, d'autre part, bénéficié sa renommée. C'est un timide, un indépendant, un solitaire. exclusivement occupé de son art, perpétuellement inquiet et le plus souvent mal satisfait de lui-même; il échappa jusqu'à ses dernières années à la curiosité publique. Ceux-là mêmes qui se réclamaient de ses méthodes l'ont pour la plupart ignoré.A une époque où la sensibilité de l'artiste était tenue presque unanimement pour l'unique raison de l'œuvre d'art, et où l'improvisation — ce "vertige spirituel provenant de l'exaltation des sens" — tendait à détruire en même temps les conventions surannées de l'académisme et les méthodes nécessaires, il arriva que l'art de Cézanne sut garder à la sensibilité son rôle essentiel tout en substituant la réflexion à l'empirisme. Et, par exemple, au lieu de la notation chronométrique des phénomènes, il put conserver son émotion du moment, tout en fatiguant presque à l'excès, d'un travail calculé et voulu, ses études d'après nature. Il composa ses natures mortes, variant à dessein les lignes et les masses, disposant les draperies selon des rythmes prémédités, évitant les accidents du hasard, cherchant la beauté plastique, mais sans rien perdre du véritable motif, de ce motif initial qu'on saisit à nu dans ses ébauches et ses aquarelles, je veux dire cette délicate symphonie de nuances juxtaposées, que son oeil découvrait d'abord, mais que sa raison venait aussitôt et spontanément appuyer sur le support logique d'une composition, d'un plan, d'une architecture.

Maurice DENIS. Théories (1890-1910). Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique, 4e édition. Paris, 1920

« J'ai besoin de connaître la géologie, comment Sainte-Victoire s'enracine (...) . Si je fais (...) partager le frisson aux autres, n'auront-ils pas un sens de l'universel plus obsédant peut-être, mais combien plus fécond et plus délicieux »

Paul CÉZANNE.

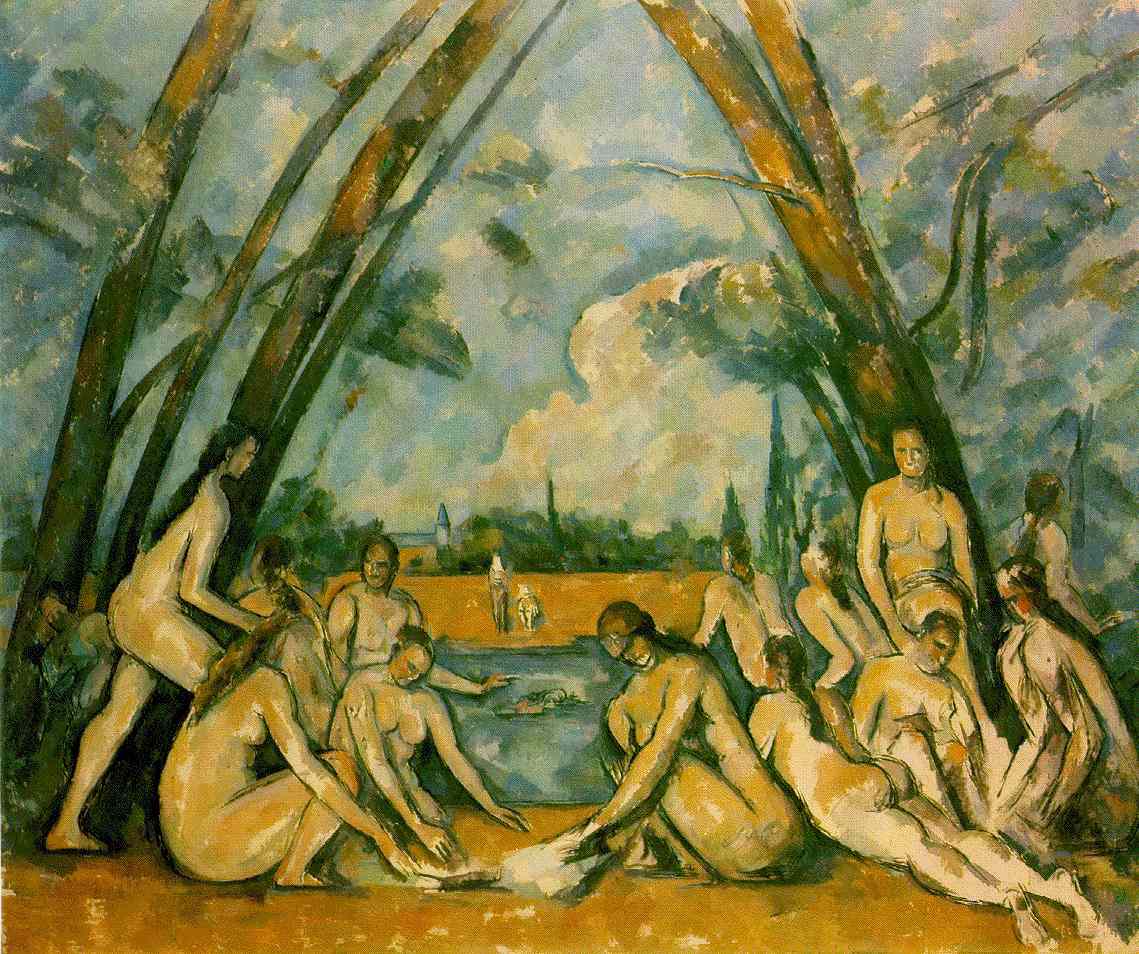

Les Grandes Baigneuses. 1898-1905. 208 X 249. Philadelphia Museum of Art

***

After fifty years of the most radical change in art from images to free abstraction, Cézanne's painting, which looks old-fashioned today in its attachment to nature, maintains itself fresh and stimulating to young painters of our time. He has produced no school, but he has given an impulse directly or indirectly to almost every new movement since he died. His power to excite artists of different tendency and temperament is due, I think, to the fact that he realized with equal fullness so many different sides of his art. It has often been true of leading modern painters that they developed a single idea with great force. Some one element or expressive note has been worked out with striking effect. In Cézanne we are struck rather by the comprehensive character of his art, although later artists have built on a particular element of his style. Color, drawing, modelling, structure, touch and expression - if any of these can be isolated from the others - are carried to a new height in his work. He is arresting through his images - more rich in suggestive content than has been supposed - and also through his uninterpreted strokes which make us see that there can be qualities of greatness in little touches of paint. In his pictures single patches of the brush reveal themselves as an uncanny choice, deciding the unity of a whole region of forms. Out of these emerges a moving semblance of a familiar natural world with a deepened harmony that invites meditation. His painting is a balanced art, not in the sense that it is stabilized or moderate in its effects, but that opposed qualities are joined in a scrupulously controlled play. He is inventive and perfect in many different aspects of his art.

In this striving for fullness, Cézanne is an heir of the Renaissance and Baroque masters. Like Delacroix, he retains from Rubens and the Italians a concept of the grand - not in the size of the canvas but in the weight and complexity of variation. His grandeur is without rhetoric and convention, and inheres in the dramatic power of large contrasts and in the frankness of his means. His detached contemplation of his subjects arises from a passionate aspiring nature that seeks to master its own impulses through an objective attitude to things. The mountain peak is a natural choice for him, as is the abandoned quarry, the solitary house or tree, and the diversity of humble, impersonal objects on the table.

The greatness of Cézanne does not lie only in the perfection of single masterpieces; it is also in the quality of his whole achievement. An exhibition of works spanning his forty years as a painter reveals a remarkable inner freedom. The lives of Gauguin and Van Gogh have blinded the public to what is noble and complete in Cézanne's less sensational, though anguished, career. Outliving these younger contemporaries, more fortunate in overcoming impulses and situations dangerous to art, he was able to mature more fully and to realize many more of his artistic ideas.

Cézanne's masterliness includes, besides the control of the canvas in its complexity and novelty, the ordering of his own life as an artist. His art has a unique quality of ripeness and continuous growth. While concentrating on his own problems - problems he had set himself and not taken from a school or leader - he was capable of an astonishing variety. This variety rests on the openness of his sensitive spirit. He admitted to the canvas a great span of perception and mood, greater than that of his Impressionist friends. This is evident from the range of themes alone; but it is clear in the painterly qualities as well. He draws or colors; he composes or follows his immediate sensation of nature; he paints with a virile brush solidly, or in the most delicate sparse watercolor, and is equally sure in both. He possessed a firm faith in spontaneous sensibility, in the resources of the sincere self. He can be passionate and cool, grave and light; he is always honest.

Cézanne's work not only gives us the joy of beautiful painting; it appeals too as an example of heroism in art. For he reached perfection, it is well known, in a long and painful struggle with himself. This struggle can be read in his work in the many signs of destructiveness and black moods, especially in his early phase ; perhaps we may recognize it too even in the detached aspect of the world that he finally shapes into a serenely ordered whole. I do not doubt that the personal content of this classic art will in time become as. evident as the aesthetic result.

Meyer SCHAPIRO. Modern Art, Nineteenth and Twentieth Centuries. 1978-1979.

***

Paul Cézanne aura été essentiellement un Provençal. Il devait garder toute sa vie, dans son parler, un fort accent méridional, il a toujours conservé une attache avec sa terre natale et il a fini, après l'avoir quittée, par y retourner vivre. Il n'a jamais rien laissé voir, à Paris, de parisien. La Provence est aujourd'hui la seule partie de la France, qui ait résisté à l'influence absorbante de Paris, qui ait gardé une âme et une vie propres. Elle a maintenu, dans une certaine mesure, ses traditions, sa langue et a produit des hommes profondément empreints du terroir, des hommes comme Mistral, Monticelli et aussi Cézanne.

Cézanne aura donc été avant tout redevable de son caractère à son pays d'origine. De tous ceux qu'on a appelés les Impressionnistes, il aura été en réalité le moins impressionniste. Les particularités, qui constituent les traits communs de l'impressionnisme, qu'il aura prises dans le milieu parisien, où il a développé son art, se sont simplement superposées au fond de style sobre, de simplicité d'ordonnance, qui lui sera venu de sa terre, de vieille formation latine.

Il naquit à Aix-en-Provence, le 19 janvier 1839. Il était fils d'un homme qui allait devenir un riche banquier et habiter hors de la ville une maison dans un parc (le Jas de Bouffan). Il entra au collège d'Aix, en 1853. Il s'y trouva avec Émile Zola, dont le père, ingénieur, construisait un canal à Aix et il se lia avec lui d'une étroite amitié. Il sort du collège à 19 ans, bachelier. Il suit, en 186o-1861, les cours de l'Ecole de droit, y prend plusieurs inscriptions et passe même le premier examen avec succès. L'étude du droit le dégoûte, il la délaisse.

Sa vocation artistique se développait. Il avait ressenti de bonne heure une passion pour le dessin. Il exprime, en abandonnant l'étude du droit, l'intention de s'adonner à la peinture. Il vient une première fois à Paris, en 1862, amené par son père. Il fréquente l'Académie Suisse, mais échoue dans le concours pour l'admission à l'Ecole des Beaux-Arts. Revenu à Aix, à la suite de cet échec, il entre dans le bureau de la banque paternelle. Ce genre de vie lui devient tout de suite naturellement insupportable et, l'appel de la vocation se faisant de plus en plus sentir, il obtient, en 1863, de repartir pour Paris, où il se livrera tout entier à la peinture. Son père lui alloue une pension de cent cinquante francs par mois, bientôt portée à trois cents, qui lui sera toujours régulièrement payée.

Cézanne retrouve Émile Zola à Paris. Ils continuent leur vieille camaraderie et mènent une sorte de vie commune. On peut voir, par la correspondance de Zola, quels rapports intimes s'étaient, dans leur jeunesse, établis entre eux. A l'époque de leur maturité, alors que leurs talents seraient complètement épanouis, la divergence de leurs tempéraments, la différence de leurs modes de travail, la manière de sentir dissemblable, devaient les amener à s'écarter plus ou moins, chacun cantonné sur son propre terrain, mais il n'y a jamais eu de rupture. Et lorsqu'au commencement de 1906, on inaugurera solennellement à la Bibliothèque d'Aix, un buste de Zola, Cézanne assistera à la cérémonie et se montrera profondément ému de l'honneur rendu à son vieil ami.

Cézanne venu à Paris se met au travail. Il fréquente l'Académie Suisse, sur le quai des Orfèvres. Après le premier apprentissage, il prend un atelier rue Beautreillis et commence à produire. Cependant il lui faudra du temps, même un long temps, pour développer sa pleine originalité. Il était de ces hommes, qui ont leurs facultés cachées comme au fond d'eux-mêmes et qui, pour se les rendre claires et les féconder, ont besoin d'un effort soutenu. Il n'y aura donc jamais chez lui de virtuosité; le travail facile et l'improvisation lui resteront inconnus. Le temps entrera, élément essentiel, dans le dégagement de son originalité, puis dans la formation des divers genres qu'il cultivera et même dans l'exécution de chacune de ses œuvres saillantes, particulières. Mais, comme dit Alceste, le temps ne fait rien à l'affaire.

Au début, en homme qui cherche, il subit les grandes influences qui s’exerçaient alors sur les jeunes gens émancipés, celles de Delacroix et de Courbet. Le romantisme et la palette de Delacroix l'ont séduit les premiers. On a de lui un certain nombre d'œuvres de pur romantisme. La plus importante a fait partie de la vente Zola, en mars 1903, sous le titre l'Enlèvement. Cependant l'action de Delacroix n'est que transitoire; celle de Courbet, qui devait être plus profonde et plus durable, lui succède. Il fait personnellement la connaissance de Courbet. Le réalisme de Courbet correspondait au fond à sa manière d'être, aussi les œuvres qu'il produit sous cette influence sont-elles relativement nombreuses.

En 1866 Zola, chargé par M. de Villemessant de rendre compte du Salon dans l'Evénement avait fait de Manet un éloge enthousiaste, qui causait un énorme scandale. Il avait dû, en conséquence, quitter l'Evénement et interrompre son Salon. Devenu après cela comme le champion de Manet, il nouait avec lui des relations suivies. Cézanne, dans l'étroite intimité où il se tenait avec Zola, fut du coup entraîné vers Manet et son art. Il ne retient plus, à partir de ce moment, la gamme de coloration de Courbet, il passe à celle de Manet. Il est en marche pour développer le système de coloris, qui l'établira dans sa pleine originalité.

Il faut bien expliquer que les influences subies par Cézanne ne marquent pas des manières différentes, absolument tranchées. Il s'agit, dans son cas, d'un homme très ferme, qui s'est d'abord engagé dans une voie certaine. En effet, la désignation de ses sujets, les limites dans lesquelles il entend se tenir ont été promptement fixées. Sauf au premier moment où, sous l'influence de Delacroix, il peint quelques compositions romantiques, il n'a jamais été attiré que par le spectacle du monde visible. Il n'a point recherché les sujets descriptifs, il a ignoré les emprunts littéraires. L'expression de sentiments abstraits, d'états d'âme, lui est toujours restée inconnue. Il s'est d'abord consacré à peindre ce qui peut être vu par les yeux, les natures mortes, les paysages, les têtes ou portraits et, comme une sorte de couronnement, des compositions, mais d'ordre simple, où les personnages sont mis côte à côte uniquement pour être peints.

Le terrain sur lequel il entend se tenir étant tout de suite délimité, quand on parle des influences subies, il s'agit en réalité de questions de technique, de la gamme des tons, des valeurs de palette, qu'il doit d'abord aux devanciers. C'est donc surtout son coloris qui a passé par des phases diverses, avant d'être pleinement fixé. C'est l'aspect extérieur qui change et se modifie, jusqu'au jour où il prend son caractère définitif par l'adoption de la peinture en plein air. Le fait se produit en 1873. À ce moment Cézanne va résider à Auvers-sur-Oise. Il s'y rencontre avec Pissarro et Vignon, qui peignaient depuis longtemps en plein air.

Il se met à peindre à leur exemple, en tenant les yeux sur les colorations vives, que l'éclat de la lumière donne à la campagne. Il n'était guère jusqu'alors sorti de l'atelier, même ses paysages, comme la Neige fondante de la vente Doria, avaient été exécutés à l'intérieur, loin de la scène naturelle représentée. Quand Cézanne commençait systématiquement à peindre en plein air, à Auvers, il avait 33 ans, il travaillait depuis longtemps, il était en possession sûre de ses moyens. Aussi en contact direct avec la nature et les colorations vives du plein air, s'épanouit-il dans toute son originalité. Il développe une gamme de couleur absolument personnelle et imprévue, d'une grande puissance.

Quoi qu'il en soit, il faut se garder d'en faire un homme pénétré d'idées révolutionnaires et de sentiments hostiles à l'égard des anciennes écoles. Il admirait, autant que quiconque, les vieux maîtres, Poussin en particulier, qu'il connaissait très bien pour avoir fréquenté le Louvre. Son originalité lui traçait une voie propre, qu'il entendait suivre sans dévier, mais après cela il n'eût pas mieux demandé que de plaire au public et de participer aux expositions officielles, en jouissant des avantages de toute sorte qu'on peut en obtenir.

Il avait cherché obstinément à se faire recevoir aux Salons, pendant des années. Il y avait présenté, avant et après 1870, des tableaux invariablement refusés. C'est cette impossibilité de pénétrer aux Salons qui l'amenait, en grande partie, à s'unir aux artistes qu'on appellerait les Impressionnistes. Il avait, à son arrivée à Paris, fait en premier lieu la connaissance de Pissarro et de Guillaumin, puis celle de Renoir et de Claude Monet. Il se joignait donc à eux, pour prendre part à la première exposition qu'ils organisaient chez Nadar, en 1874, boulevard des Capucines.Il y mettait, comme principale composition, la Maison du Pendu, aujourd'hui dans la collection de Camondo, au Louvre, peinte à Auvers, en 1873. Le nom venait du fait que l'occupant de la maison s'y était suicidé. Cette toile laisse certes voir les dons caractéristiques de son auteur, ce qui n'empêche pas qu'on y découvre, comme dans les autres qu'il peint à la même époque, à Auvers, l'influence de Pissarro, auprès duquel il s'était d'abord mis à travailler en plein air. Cependant, de l'exposition des Impressionnistes de 1874 à celle de 1877, Cézanne s'est dégagé, il est entré en complète possession de la technique du plein air. Il expose alors seize tableaux et aquarelles, des natures mortes, des fleurs, des paysages et une tête d'homme, le portrait de M. Choquet. Ces œuvres le montrent parvenu à la plénitude de son originalité.

À l'exposition de 1877, rue Le Peletier, les Impressionnistes, se produisant dans toute leur hardiesse, soulevaient une horreur générale et faisaient au public l'effet de monstres et de barbares. Mais celui d'eux tous qui causait l'horreur la plus profonde, qui plus spécialement que tous les autres faisait l'effet d'un vrai barbare, d'un vrai monstre, c'était Cézanne. En 1877 les souvenirs de la Commune demeuraient vivants et si les Impressionnistes furent alors généralement traités de « communards », ils le durent surtout à sa présence au milieu d'eux.

Il est probable qu'on ne verra jamais se déchaîner, contre quelque peintre que ce soit, l'hostilité que les Impressionnistes ont eu à subir. Pareil phénomène ne saurait se répéter. Le cas des Impressionnistes, où la flétrissure a fait place à l'admiration, a mis l'opinion en garde. Il servira sûrement d'avertissement et devra empêcher qu'un soulèvement, tel que celui que nous avons connu, ne se produise jamais plus contre les novateurs et les originaux, qui pourront encore survenir. S'il doit en être ainsi, Cézanne aura fourni un exemple appelé à demeurer unique. Si les Impressionnistes sont destinés à rester les peintres qui auront été de tous les plus maltraités à leur apparition, Cézanne qui, au milieu d'eux, a été sans comparaison le plus honni aura eu ainsi l'honneur d'être, de tous les artistes originaux jamais apparus dans le monde, celui qui aura le plus fait rugir les Philistins. C'est qu'avec lui l'originalité et la physionomie à part se seront manifestées, de manière à trancher plus qu'elles ne l'avaient encore fait auparavant sur les formules courantes de l'art facile, admis de tous. Il faut voir d'où venait ce fait.

Cézanne devait d'abord sa physionomie à part, à la circonstance qu'il n'était entré dans l'atelier d'aucun peintre en renom, pour apprendre à produire selon la formule courante. Les ateliers parisiens sont arrivés à former un nombre illimité de peintres, qui travaillent d'après des règles si sûres, qu'on peut dire de leurs œuvres qu'elles sont impeccables. Des centaines se montrent tous les ans aux Salons, dessinant des contours et peignant des surfaces sans défauts. On n'a rien à reprocher à leurs envois. Seulement tous ces gens-là se ressemblent, ont même technique, même facture. Leurs œuvres finissent par exciter le dégoût de ceux qui recherchent, en art, l'originalité et l'invention. Mais, avec leur correction routinière, elles donnent une régularité générale du dessin, un aspect convenable des formes, qui ont si bien pris les yeux, que tout ce qui en diffère paraît au public fautif, mal dessiné, mal peint.

Or Cézanne, par sa manière à part, venait heurter violemment le goût banal, habituel du public. Il était avant tout peintre et ne dessinait pas en arrêtant des lignes et des contours à la manière des autres. Il appliquait, par un procédé personnel, des touches sur la toile, les unes à côté des autres d'abord, puis les unes par-dessus les autres après. On peut aller jusqu'à dire que, dans certains cas, il maçonnait son tableau, et de la juxtaposition et de la superposition des touches colorées, les plans, les contours, le modelé se dégageaient, pour ceux qui savaient voir, mais pour les autres restaient noyés dans un mélange uniforme de couleur.

Cézanne avant tout peintre, dans le sens propre du mot, recherchait tout d'abord la qualité de la substance peinte et la puissance du coloris. Mais alors pour ceux qui ne comprennent le dessin crue par des lignes précises et arrêtées, il ne dessinait pas; pour ceux qui demandent à un tableau d'offrir des motifs historiques ou anecdotiques, les siens ne présentant rien de pareil étaient comme non existants; pour ceux qui veulent des surfaces recouvertes également, son faire, par endroits rugueux et ailleurs allant jusqu'à laisser des parties de la toile non couvertes, paraissait être celui d'un impuissant; sa touche, par juxtaposition de tons colorés égaux ou se superposant, pour arriver à l'épaisseur, semblait grossière, barbare, monstrueuse.

Il existait cependant une particularité d'ordre tout à fait supérieur dans ses œuvres, mais aussi précisément de cette sorte que le public en général, les littérateurs et même le commun des peintres ne peuvent d'abord ni comprendre ni apprécier, puisque d'abord ils ne peuvent même pas la saisir, c'est la valeur en soi de la matière mise sur la toile, la puissance harmonieuse du coloris. Or les tableaux de Cézanne offrent une gamme de coloris d'une intensité très grande, d'une clarté extrême. Il s'en dégage une force indépendante du sujet, si bien qu'une nature morte — quelques pommes et une serviette sur une table — prendront de la grandeur, au même degré que pourra le faire une tête humaine ou un paysage avec la mer. Mais la qualité de la peinture en soi, où réside surtout la supériorité de Cézanne, n'étant point accessible aux spectateurs, tandis que ce qu'ils tenaient pour monstrueux leur crevait les yeux, les rires, les sarcasmes, les injures, les haussements d'épaules, étaient les seuls témoignages que ses œuvres leur parussent mériter et qu'aussi bien ils leur prodiguaient.

Cézanne aux expositions de 1874 et de 1877 se voyait donc si absolument conspué, il se sentait si irrémédiablement méconnu, qu'il renonçait pour longtemps à se montrer au public. Il ne devait en effet prendre part à aucune des autres expositions organisées par les Impressionnistes. Mais, replié sur lui-même, il continuera à peindre de la façon la plus assidue, la plus tenace. Il se livrera sans arrêt à l'exercice de l'art. Son cas est ainsi remarquable dans l'histoire de la peinture.

Voilà un homme qui, en montrant ses œuvres, a été tellement maltraité qu'il s'abstient de les remettre de nouveau sous les yeux du public. Rien ne peut lui laisser entrevoir que l'opinion changera à son égard, dans un avenir prochain ou même jamais. Ce n'est donc pas pour ce qui miroite aux yeux de tant d'autres, le renom, les honneurs à acquérir qu'il travaille, puisque ces avantages lui paraissent définitivement refusés. Ce n'est pas non plus en vue d'un profit, puisque après l'horreur causée par ses œuvres, il n'a aucune chance d'en vendre, ou s'il en vend quelques-unes exceptionnellement, il n'en obtient qu'une somme infime. D'ailleurs il n'a pas besoin de produire pour vivre, comme tant d'autres qui, une fois engagés dans la carrière, ont à lutter contre la misère. Il jouit d'une pension de son père qui l'alimente, en attendant le jour où l'héritage paternel le fera riche. Il ne continuera donc à peindre par aucun de ces motifs qui décident -généralement de la conduite des autres. Il continuera à peindre par vocation pure, par besoin de se satisfaire lui-même. Il peint parce qu'il est fait pour peindre. On a ainsi avec lui l'exemple d'un homme, que son organisation mène à faire forcément une certaine besogne. Evidemment les yeux qu'il promenait sur les choses lui procuraient des sensations si particulières, qu'il éprouvait le besoin de les fixer par la peinture et qu'en le faisant, il ressentait le plaisir d'un besoin impérieux satisfait.

Puisqu'il peint maintenant uniquement pour lui-même, il peindra de cette sorte qui lui permettra le mieux d'obtenir la réussite difficile qu'il conçoit. Il n'y aura donc dans sa facture aucune trace de ce que l'on peut appeler la virtuosité, il ne se permettra jamais ce travail facile du pinceau, donnant des à peu près. Il procède d'une manière serrée. Il tient les yeux obstinément fixés sur le modèle ou le motif, de façon à ce que chaque touche soit bien mise, pour contribuer à établir sur la toile ce qu'il a devant lui. Il pousse si loin la probité à rendre sincèrement l'objet de sa vision, il a une telle horreur du travail fait de chic, que lorsque dans son exécution, il se trouve par endroits des points de la toile non couverts, il les laisse tels quels, sans penser à les recouvrir, par un travail postérieur de reprise des parties d'abord négligées, auquel se livrent tous les autres.

Son système le contraint à un labeur en quelque sorte acharné. Ses toiles en apparence les plus simples demandent un nombre considérable, souvent énorme, de séances. Ses procédés ne lui permettent non plus d'obtenir cette réussite moyenne certaine, à laquelle les autres arrivent. Il abandonnera en route nombre de ses toiles, qui resteront à l'état d'esquisses ou d'ébauches, soit que l'effet recherché n'ait pu être obtenu, soit que les circonstances aient empêché de les mener à terme. Mais alors les œuvres parvenues à la réussite complète laisseront voir cette sorte de puissance, que donne l'accumulation d'un travail serré cependant resté libre, procurant l'expression forte et directe.

*

Cézanne prit philosophiquement son parti du mépris dont il était l'objet. L'idée ne lui vint pas un seul instant de modifier, en quoi que ce soit, sa manière, pour se rapprocher du goût commun. Mais il se voyait aux expositions de 1874 et de 1877 si absolument méprisé, il se sentait si définitivement méconnu, qu'il renonçait pour longtemps à se -montrer au public. Une fois retiré du contact public, par sa renonciation aux expositions, il peint sans s'inquiéter de ce qui peut se passer autour de lui.

Quand nous disons qu'il a renoncé à cette époque à participer aux expositions, cela s'applique rigoureusement aux expositions des Impressionnistes, auxquelles il manque après 1877, mais il existe cependant une exception. Repris, en 1882, de son désir de pénétrer aux Salons, il envoya à celui de cette année un portrait d'homme. Guillemet, un de ses amis du temps d'apprentissage, alors membre du jury, le fit recevoir. Le Salon de 1882 a été ainsi le seul qui, par aventure, ait vu une œuvre de Cézanne.

Vingt ans vont s'écouler, pendant lesquels il restera méprisé ou méconnu du public, des écrivains, des collectionneurs, des marchands, des hommes qui donnent aux artistes le renom et leur permettent de tirer profit de leur travail. Il ne sera alors apprécié que du petit groupe des peintres ses amis, Pissarro, Monet, Renoir, Guillaumin qui l'ont tout de suite considéré comme un maître, auxquels se joignent quelques amateurs, qui l'ont aussi compris et veulent avoir de ses œuvres. Le comte Doria fut un des premiers collectionneurs à le goûter. Il possédait une importante réunion de tableaux de Corot et des maîtres de 1830. Il y ajouta, après 187o, des œuvres des Impressionnistes et en particulier La Maison du Pendu de Cézanne. Puis il échangea ce tableau avec M. Choquet pour la Neige fondante, qui a figuré à sa vente, en mai 1899.

Avec M. Choquet nous venons de nommer l'homme qui ressentit d'abord pour Cézanne une vive admiration. Il s'était dans sa jeunesse épris de Delacroix, à l'époque où celui-ci était encore généralement dédaigné et avait pu ainsi, avec de modestes ressources, acquérir un ensemble de ses œuvres. Après être allé d'instinct à Delacroix, il était allé ensuite d'instinct aux Impressionnistes. C'était un homme d'une grande politesse, qui émettait ses opinions avec chaleur, mais toujours sous les formes les plus déférentes. Il réussissait de la sorte à se faire écouter par beaucoup de gens qui, à cette époque, n'eussent toléré d'aucun autre un éloge des Impressionnistes en général et de Cézanne en particulier. On le rencontrait en tout lieu, où les Impressionnistes trouvaient occasion de montrer leurs œuvres, aux expositions et aux ventes. Il devenait une sorte d'apôtre. Il prenait les uns après les autres les visiteurs de sa connaissance et s'insinuait auprès de beaucoup d'autres, pour chercher à les pénétrer de sa conviction et leur faire partager son admiration et son plaisir.

M. Choquet s'était en 1877 lié d'amitié avec Cézanne, qui passa dès lors une partie de son temps, à peindre pour lui, en ville et à la campagne. Il peignit particulièrement plusieurs portraits de M. Choquet très travaillés, l'un, une tête exposée rue Le Peletier, en 1877, un autre, à mi-corps, costume blanc, se détachant sur un fond de plantes vertes, peint en plein air, à la campagne, en Normandie, en 1885. En juillet 1899, à la vente après décès de Mme Choquet, qui avait hérité la collection de son mari, 31 toiles de Cézanne passèrent aux enchères; dans le nombre se trouvait le Mardi gras, un grand pierrot et un arlequin, formant un de ces sujets, où les personnages sont mis surtout pour être peints, sans se livrer à des actions particulières. Ce fut à cette vente que les prix des tableaux de Cézanne, restés jusqu'alors très bas, commencèrent à monter pour atteindre l'élévation qu'on leur voit aujourd'hui.

En 1870 et années suivantes un petit marchand, qu'on appelait le père Tanguy, vendait des toiles et des couleurs dans une boutique de la rue Clauzel. Les Impressionnistes, qui lui prenaient des fournitures, lui donnaient des tableaux en échange. Quoiqu'il les offrît à des prix infimes, il ne parvenait à en placer que très peu et sa boutique en restait encombrée. Il avait continué, comme tant d'autres, après le siège de Paris, sous la Commune, à faire partie de la garde nationale et, pendant la bataille entre les Fédérés et l'armée de Versailles, avait été pris et envoyé à Satory. Il passa en conseil de guerre. Heureusement pour lui que les officiers enquêteurs n'eurent point l'idée de rechercher les tableaux qu il tenait en vente, pour les montrer à ses juges, car dans ce cas il eût été sûrement condamné et fusillé. Acquitté, il put reprendre son commerce. C'était un homme du peuple, doué d'un goût naturel, mais sans culture. Il désignait l'ensemble des Impressionnistes par un mot pompeux, «l'Ecole», qui dans sa bouche avait quelque chose de drôle. En 1879 Cézanne avait quitté un appartement qu'il occupait près de la gare Montparnasse, se rendant à Aix. Il laissait ses tableaux à la disposition du père Tanguy, avec qui j'allai les voir, pour en acheter. Ils représentaient le travail accumulé de plusieurs années. Je les trouvai rangés par piles, contre la muraille, les plus grands à 100 francs, les plus petits à 40 francs. J'en choisis plusieurs dans les piles.

Cézanne marié eut un fils en 1872. Son temps a été partagé entre Paris, les environs et sa ville natale d'Aix, où il n'a jamais cessé de séjourner par intervalles, car il a toujours conservé les meilleures relations avec sa famille. Il vécut, pendant des années, d'une manière resserrée, avec la pension reçue de son père. Il ne vendait point alors de tableaux ou à des prix tels, que leur produit n'ajoutait presque rien à son petit budget. Après la mort de son père, en 1886, et celle de sa mère, en 1897, il entra en possession de la fortune paternelle, partagée avec ses deux sœurs et passa à l'état de riche bourgeois de la ville d'Aix. Il y fixa alors sa résidence. Il eut une maison en ville et se fit construire un atelier au dehors, à quelque distance. Devenu riche, il ne changea rien à sa manière de vivre. Il continua, comme par le passé, à peindre assidûment, ne prenant toujours d'intérêt qu'à son art.

Les années semblaient se succéder le laissant isolé, mais le temps qui travaille pour ce qui a de la valeur en soi, travaillait pour lui. A la première génération, qui n'avait connu les Impressionnistes que pour les railler, en succédait une autre, qui savait les comprendre et les apprécier. Cézanne, le plus méprisé de tous dans la période de méconnaissance, devait rester en arrière des autres, lorsque la faveur viendrait à se produire; il demeurerait ignoré de la foule et continuerait à être réprouvé par le monde académique. Mais, en compensation, il allait recueillir l'appui d'un cercle sans cesse élargi d'adhérents, artistes, collectionneurs, marchands.

Le père Tanguy avait été le premier à tenir de ses œuvres, à une époque où il était comme impossible d'en vendre. C'est Pissarro, qui a toujours professé une grande admiration pour Cézanne, qui avait guidé le père Tanguy et qui amenait ensuite Vollard, en des circonstances plus heureuses, à prendre là même voie. Vollard était venu de l'Ile de la Réunion, son pays natal, faire ses humanités et ses études de droit à Paris., Il s'était, à la recherche d'une profession, établi marchand de tableaux. Vers 1880 il s'engagea dans l'achat des tableaux de Cézanne. Entré en relations avec le fils, il en acquit environ 200, pour une somme de 80 à 90.000 francs. Il loua, afin de compléter son entreprise, un magasin rue Laffitte, près du Boulevard, où il tint en vue les tableaux. Ce fut pour Cézanne un événement que cette péripétie, qui l'amenait à vendre ses œuvres, maintenant présentées en permanence aux connaisseurs et au public. Aux rares collectionneurs des premiers temps, le comte Doria, M. Choquet, M. de Bellio, en succédaient de nombreux: MM. Pellerin, Bernheim jeune, Fabbri, Gasquet, Lœser, Alphonse Kann, pour ne parler que des principaux. Sa réputation allait passer les frontières ; en Allemagne on rechercherait ses œuvres et les jeunes artistes y subiraient son influence.

En France sa prise sur les peintres émancipés de la nouvelle génération devenait évidente, lorsque se formaient à Paris, en 1884, la Société des Artistes indépendants, puis, en 1909, le Salon d'automne. Là il serait tenu pour un maître, c'est sur lui qu'on s'appuierait. Après avoir voulu, au début, montrer ses œuvres aux Salons et aux expositions des Impressionnistes et avoir été amené à v renoncera sous le flot d'injures qu'elles suscitaient, il allait maintenant pouvoir les envoyer, à son gré, à des expositions où elles seraient reçues avec empressement. Il prenait donc part aux expositions des Indépendants des années 1899, 1901 et 1902 et à celle du Salon d'automne de 1905. Un de ses tableaux serait admis à l'Exposition universelle de 1889 et plusieurs à celle de 1900. En 1907, le Salon d'automne ferait, après sa mort, une exposition générale de son œuvre.

Maurice Denis a su donner expression aux sentiments des artistes, qui admiraient plus particulièrement Cézanne. Il a peint une grande toile, sous le titre d'Hommage à Cézanne, exposée en 1901 au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts. Autour d'un tableau de Cézanne sont groupés en déférence, les peintres Bonnard, Denis, Ranson, Redon, Roussel, Sérusier, Vuillard, et avec eux Mellerio et Vollard.

Le temps avait donc travaillé en faveur de Cézanne. Au XXe siècle, il vendait sa peinture, il comptait de nombreux admirateurs et il pouvait constater que son influence s'étendait parmi les jeunes artistes. Cependant, quoi qu'il en fût, il devait rester jusqu'à son dernier jour ignoré de la foule et continuer, dans les hautes sphères officielles, à être tenu pour un réprouvé. Il était dit qu'il ne pourrait jamais causer que de l'effroi aux hommes se donnant la mission de défendre les règles et de maintenir les sages traditions.

M. de Tschudi, directeur de la National Galerie à Berlin, s'était fait en Allemagne, avec MM. Liebermann, Meier-Graefe et le comte Kessler, l'introducteur de la peinture moderne française, représentée par Manet et les Impressionnistes. C'était un homme courageux qui, dans la défense de la forme d'art venue de France, qu'il croyait devoir préconiser, n'a pas craint d'affronter des attaques violentes. Il fit entrer, vers 1899, à la National Galerie à Berlin, à l'aide de fonds qu'il obtint de personnes riches influencées par lui, Dans la Serre, de Manet, la Conversation, de Degas, des tableaux de Renoir, Pissarro, Claude Monet, Sisley et enfin un très puissant et caractéristique paysage de Cézanne.

Cette apparition de l'école moderne française, sous sa forme la plus osée, dans un musée national, à Berlin, suscita d'ardentes polémiques. L'empereur Guillaume II voulut se rendre compte personnellement de quoi il s'agissait. Il annonça sa visite à la Galerie où il déciderait du sort des tableaux. Ses préférences connues pour l'art correct de la tradition laissaient prévoir qu'ils auraient peine à trouver grâce devant lui. M. de Tschudi attendit la visite de l'Empereur, prêt à en subir les conséquences, mais, au dernier moment, il faiblit au sujet du tableau de Cézanne. Il l'écarta par exception. Il lui parut — il n'avait probablement pas tort — que si, avec les autres, il conservait une faible chance de gagner l'Empereur, la vue du Cézanne la lui ferait sûrement perdre. L'Empereur, venu en présence des tableaux de Manet et des Impressionnistes, ne les jugea pas plus favorablement que n'avaient fait autrefois les « bourgeois » parisiens. Il les fit enlever de la place choisie, où ils se trouvaient au premier étage, pour les tenir en un lieu moins apparent au second. L'Empereur parti, M. de Tschudi remit le tableau de Cézanne avec les autres.

Comme je racontais cette histoire de Berlin, dans une réunion à Paris, un homme du monde, connaisseur émérite de l'art du XVIIIe siècle, dit tranquillement qu'il comprenait très bien l'acte de M. de Tschudi, car cette peinture d'anarchiste ne pouvait causer que de l'horreur à un empereur. Je trouvai très caractéristique ce jugement persistant sur Cézanne, tenu toujours pour un insurgé par les traditionalistes, et qualifié maintenant d'anarchiste, épithète équivalente à celle de communard, qu'on lui avait appliquée à son apparition, en 1874.

En l'année 1902, Cézanne qui avait supporté avec une grande philosophie le long mépris, se voyant enfin relativement apprécié, laissa entendre que, sans penser à faire lui-même aucune démarche, il accepterait volontiers la décoration qu'on pourrait lui décerner, comme reconnaissance officielle de son mérite. M. Octave Mirbeau se chargea, après cela, de faire appel en sa faveur à M. Roujon, le directeur des Beaux-Arts. Voilà donc Mirbeau qui, accueilli par Roujon, lui dit qu'il vient lui demander la Légion d'honneur pour un peintre de ses amis et Roujon, qui assure Mirbeau de sa bienveillance et du plaisir qu'il aurait à lui donner satisfaction. Mirbeau désigne alors Cézanne. À ce nom Roujon sentit son sang se glacer. Décorer Cézanne ! mais c'est lui demander de fouler aux pieds tous les principes remis à sa garde. Il répond donc par un refus péremptoire. D'ailleurs il serait prêt à décorer tout autre Impressionniste , Claude Monet en particulier, mais qui précisément ne consentait pas à l'être. Mirbeau se retira dédaigneux et Cézanne dut comprendre, que le fait d'être apprécié par une minorité d'artistes et de connaisseurs n'empêchait pas qu'il ne fût toujours tenu pour un monstre, dans les sphères de l'art officiel et de la correction administrative.

Cézanne était un homme d'esprit sérieux et réfléchi, porté à se replier sur lui-même. La tenue que l'on constate dans sa peinture, existait au fond dans sa manière d'agir et de s'exprimer. Il se laissait aller, au premier moment, sous le coup de ses sensations, en vrai méridional, à une sorte d'impétuosité, de tressaillement accompagné de jurons, d'exclamations, de mots vifs, mais, après cela, s'il parlait à des amis ou à des gens sérieux, on voyait l'homme de jugement et de réflexion.Caillebotte avait organisé un dîner mensuel, au café Riche, sur le boulevard des Italiens, appelé le dîner des Impressionnistes, où se retrouvaient les peintres du groupe et les hommes de lettres Mallarmé, Mirbeau, Gustave Geffroy, qui s'étaient faits leurs défenseurs. J'y ai maintes fois rencontré Cézanne. Il gardait généralement le silence au commencement du dîner, attentif aux propos qu'on échangeait autour de lui et aux opinions qu'on émettait sur l'art et les artistes. Puis, à un certain moment, il prenait part à la conversation et ce qu'il disait avait toujours du poids.

On voit en définitive que si Cézanne, par les particularités de son travail et de sa vie, a offert des faits singuliers à relever, le plus singulier aura été l'étonnant contraste existant entre l'opinion formée de son caractère et sa véritable manière d'être. Cet homme, dont l'art aura paru être celui d'un communard, d'un anarchiste, dont on aura soustrait les œuvres à la vue des empereurs, qui aura causé la terreur des directeurs des Beaux-Arts, aura été un bourgeois riche, conservateur, catholique, qui n'avait jamais soupçonné qu'on pourrait voir en lui un insurgé, qui a donné tout son temps au travail, menant en réalité la vie la plus digne d'estime.

Cézanne devenu diabétique eût dû prendre des précautions en conséquence. Mais aucune considération ne pouvait l'amener à changer ses habitudes de travail. Il continuait donc, comme par le passé, à peindre en plein air. Un jour d'octotobre 1906, où il peignait sous la pluie, il fut saisi d'un refroidissement et d'une congestion au foie. On dut le ramener chez lui, du lieu écarté où il se trouvait, dans une voiture de blanchisseuse. Le surlendemain du jour où il avait eu son accident, il sortit entre 6 et 7 heures du matin, pour travailler, en plein air, au portrait commencé d'un vieux marin. Il fut ressaisi par le froid. Il dut être de nouveau ramené chez lui et cette fois prendre le lit définitivement. Sa passion de peindre était telle que, malgré son mal, il se relevait de temps en temps pour ajouter quelques touches à une aquarelle, près de son lit. Il est mort à Aix, le 22 octobre 1906, on peut dire le pinceau à la main.

Théodore DURET. Histoire des peintres impressionnistes. Paris, 1939

***

Longtemps ignoré, moqué, rejeté, Cézanne est le prototype de l'artiste maudit. La reconnaissance est venue sur le tard, à l'âge de 56 ans, alors qu'il ne l'attendait plus: lorsque, en 1895, sur les conseils de Pissarro et de Renoir, ses amis, un jeune marchand ambitieux, Ambroise Vollard, lui consacre sa première rétrospective à Paris. Cézanne avait encore onze années à vivre.

Pour le rencontrer, Vollard s'était rendu à Fontainebleau, où, d'après la rumeur, le peintre séjournait. Fausse piste: il en était reparti. Le marchand finit par localiser une famille Cézanne, à Paris, rue des Lions-Saint-Paul. A défaut d'y trouver Paul, le père, Vollard tombe sur Paul, le fils. Ce dernier jouera les intermédiaires. C'est grâce à lui qu'aura lieu la fameuse exposition. Car Cézanne père, qui se trouve à Aix-en-Provence, n'entend pas se déplacer. Il se contente d'expédier par le train une centaine de toiles roulées. Vollard ne fera sa connaissance que l'année suivante.

Cette rétrospective, que Cézanne n'honorera pas de sa présence, marque pourtant un tournant essentiel dans sa carrière. Même si elle suscite les railleries habituelles de quelques détracteurs, qui brocardent ces «visions cauchemardesques» et autres «atrocités à l'huile», elle enregistre un vrai succès, particulièrement auprès des critiques et des peintres. Pour la première fois, on peut se rendre compte de la singularité de la trajectoire esthétique de Cézanne, qui, d'abord proche de l'impressionnisme, ouvre ensuite la voie de la modernité. Du cubisme au fauvisme et à l'abstraction, les grands courants du XXe siècle se réclameront du peintre aixois. « C'est notre père à tous », déclarera Picasso.

Grâce à cette manifestation, la réputation de Cézanne ne cessera de s'affirmer. Les artistes qui le connaissent déjà, comme Monet et Degas, achètent alors des toiles. Poussant la porte de la boutique (on ne dit pas encore galerie), de riches collectionneurs, bien conseillés, se laissent eux aussi tenter. « Les prix sont encore abordables mais peuvent monter jusqu'à 700 francs, écrit Bernard Fauconnier (1). Vingt ans plus tard, elles vaudront trois cents fois plus cher. »

C'est à partir de ce moment que s'élabore la légende. Cézanne ne s'est pourtant pas coupé l'oreille comme Van Gogh, il n'est pas non plus parti sous les tropiques comme Gauguin. Après les soubresauts de la jeunesse, son existence, entièrement consacrée à la création, apparaît même étonnamment ennuyeuse. Il n'empêche. Le peintre va devenir un héros, un martyr victime de l'incompréhension de ses contemporains.

Sa quasi-absence de Paris depuis une vingtaine d'années facilite les divagations. Depuis 1877, date de la troisième exposition impressionniste, qu'il avait quittée encore plus meurtri que d'habitude, le peintre ne s'est en effet plus guère montré dans la capitale, lui préférant le refuge de la Provence, où il partage son temps entre la propriété familiale du Jas de Bouffan, l'Estaque et Gardanne. A son propos circulent toutes sortes de rumeurs. Il vit là-bas, dit-on, comme un ermite et les enfants jettent des cailloux sur son passage. Cet artiste secret et sauvage apparaît en tout cas comme un mystère. A tel point que ceux qui ne l'ont jamais côtoyé s'interrogent. Le jeune peintre et critique Maurice Denis, récent admirateur, se demande s'il est mort ou s'il a même existé. D'autres pensent que son nom n'est que le pseudonyme d'un artiste qui n'ose afficher sa modernité... Sa mort marquera le point d'orgue de la légende. Le 15 octobre 1906, Cézanne travaille sur la route du Tholonet, face à la montagne Sainte-Victoire, quand un orage éclate. Un blanchisseur qui passait par là le découvre inanimé sur le bord de la route et le ramène dans son atelier. Il décédera dans la nuit du 22 au 23. Mourir le pinceau à la main face à cette icône qu'est devenue la Sainte-Victoire! Pouvait-on souhaiter destin plus fabuleux ? Une chose est sûre. Depuis sa Provence natale, Cézanne ne se laisse pas étourdir par le succès. Au contraire. Lui qui l'a si longtemps espéré, il se met à regretter le tapage fait autour de son nom. Car l'œuvre doit primer sur l'homme. A-t-il oublié l'énergie qu'il dut déployer pour persuader Louis-Auguste, son banquier de père, qui le voyait juriste ou avocat, de le laisser quitter Aix, le berceau familial, afin de monter à Paris pour y faire des études d'art ? A-t-il oublié les difficultés matérielles qu'il dut affronter pour subsister avec la maigre pension allouée par son père, et les heures de labeur, et les refus réguliers aux Salons, et le dénigrement de la presse, ses révoltes, enfin, contre la bêtise bourgeoise? Sans doute pas, mais il a tourné la page.

Ce qu'il aime, c'est mener une vie calme et laborieuse, travailler sans relâche sur le motif ou dans son atelier, pour réaliser portraits, paysages ou natures mortes. L'aisance financière que lui procure l'héritage paternel en 1886 ne changera pas son attitude. Car rien n'est mieux que la solitude de la Provence pour peindre, peindre et peindre encore. Aucun autre artiste ne s'est montré aussi viscéralement attaché à ses racines. «Quand on est né là-bas, écrit-il un jour, c'est foutu, rien ne vous dit plus.» Il adore cette région pour les souvenirs dont elle est le dépositaire, ceux de son enfance et de son adolescence, qui lui rappellent les nuits blanches passées dans les grottes, en compagnie de son ami Zola, les promenades dans la garrigue, les baignades dans l'Arc, mais également pour son austère beauté, qui correspond si bien à son tempérament. Avec les années, si Cézanne continue de vivre à l'écart de la bourgeoisie aixoise, préférant s'entourer d'un petit groupe d'amis, ferronniers, artisans et même poètes, il engage aussi de nouveaux dialogues. Car, malgré sa réputation de misanthrope et bien qu'il se méfie des importuns, il reçoit les marchands qui viennent le voir avec l'espoir de rompre les relations exclusives qu'il entretient avec Vollard. Et il prend plaisir à s'entretenir avec certains artistes et critiques qui, depuis la rétrospective Vollard, désirent le rencontrer, comme Maurice Denis, Émile Bernard ou Charles Camoin.

Sa position se verra renforcée par d'autres expositions, d'abord chez Vollard, qui lui en consacrera dorénavant régulièrement. Ses toiles seront également montrées à l'Exposition universelle, au Salon d'automne et au Salon des indépendants de Paris et elles commencent à être présentées à l'étranger, notamment à Londres et à Berlin. La cote des tableaux continue parallèlement de grimper. En 1899, l'un d'eux est adjugé 2 300 francs, un autre atteint même 6 750 francs.

Des toiles accrochées au-dessus d'une porte. Ironie de la situation: seule la ville natale du peintre ne suit pas ce mouvement de reconnaissance. Même lorsque parviennent les échos du succès de la rétrospective Vollard, la bourgade bourgeoise ne parvient pas à se défaire de ses préjugés. A l'occasion de son exposition inaugurale, la Société des amis des arts se pose la question de savoir s'il faut ou non exposer Cézanne. On décide finalement de le faire. Après tout, c'est un enfant du pays. Le peintre, ravi, propose deux toiles, qui sont jugées tellement affligeantes qu'on essaie de les faire oublier, en les accrochant au-dessus d'une porte. Cette appréciation est partagée par Henri Pontier, qui fut conservateur du musée Granet, à Aix, de 1892 à 1925. En 1904, il déclara que, lui vivant, aucune toile de Cézanne n'entrerait. Il tint parole. L'artiste sera jusqu'à la fin de ses jours poursuivi par cette fatalité. Sur le registre des décès, il figure non pas comme « peintre » mais comme « rentier »...

L'hostilité aixoise n'a pas empêché Cézanne de poursuivre sa trajectoire. Au cours du XXe siècle, les plus grands musées du monde ont acquis des toiles du maître, de Washington à New York, de Berlin à Paris. Et le marché n'a cessé de le sanctifier, au point qu'il figure dans le club fermé des artistes les plus chers au monde. Chaque vente de tableau se chiffre en millions de dollars, surtout s'il s'agit d'un paysage ou d'une nature morte réalisés dans les années 1890, devenus icônes de la modernité. Le record absolu, toujours inégalé, date de 1999. Sotheby's avait alors adjugé à New York une nature morte, Rideau, cruchon et compotier, 60 millions de dollars. Cézanne voulait que «l'homme reste obscur». Il doit se retourner dans sa tombe.

Annick COLONNA-CÉSARI. « Cézanne l'incompris ». L'Express. 1er juin 2006

(1) Cézanne, par Bernard Fauconnier (Folio).

***

Formalism and Psychoanalysis: Two Sides of the Same Coin ?

Art criticism has, not surprisingly, a great diversity in style, subject matter, and emphasis. In their writings on Cézanne, Meyer Schapiro

[1] and Richard Schiff

[2] demonstrate clearly the difference between two schools of thought : Schapiro, writing in 1968, embarks on an extremely subjective and psychoanalytical critique of the subject matter of Cézanne's still-lifes, while Schiff, in 1984, follows the more modern trend toward formal analysis and objective explication of Cézanne's painterly practice. Although the two authors do share certain similarities, namely the citation and comparison of impressionist forerunners and a discussion of Cézanne's 'modern' qualities, the differences between the two articles do in fact make for complementary opposites: reading one without the other leaves a distinct one-sided impression, but taken together, they bring to light the complexity and ingenuity of Cézanne's art.

In their attempts to delineate important aspects of Cézanne's work, both Schiff and Schapiro make reference to the artist's forerunners, particularly from impressionist circles. This is, of course, only natural, and has been common practice in nearly all modern art criticism. Interestingly, though, the two authors do not cite any of the same works of art : certainly Manet is mentioned by both, but while Schiff tends to limit his references to the impressionists -- in order to underline the postulated continuity of Cézanne's use of color and compositional elements -- Schapiro discusses a wide range of artists and paintings, from ancient Greek statues to Raphael and even to Van Gogh, in keeping with his generalizing comments about Cézanne's use of still-life. In addition, both writers cite Zola's writings; Schiff mentions only in passing Zola's critiques of Manet, while Schapiro repeatedly uses Zola's correspondence with and writings about Cézanne as a means of interpreting the thematic and psychological basis for the artist's works.

Schapiro's essay revolves around psychoanalytic interpretation. As such, he searches not for the 'originality' of Cézanne's technique, but for the underlying meaning and personal relevance of the painter's chosen subjects. In so doing, he interprets the thematic elements of the paintings, much in the same way one would critique literature. He contributes numerous anecdotes from Cézanne's personal correspondence; this, combined with biographical details and a healthy imagination, leads him to his conclusions about the sexual and psychological intricacies of Cézanne's apple motif and his portrayals of women. He makes a strong case for his thesis, but admits that much of it is speculation: "this sketchy formation ... leaves much unexplained," he confesses.

[3] Although his almost total omission of formalist analysis is understandable with regards to his agenda, one cannot help but wonder if the inclusion of such critique might have strengthened his case. The article makes for highly entertaining and captivating reading, but leaves me, at least, with doubts as to its effectiveness.

Schiff quite literally goes to the opposite extreme. In keeping with the title of his chapter on Cézanne's practice, virtually no mention is made of the particular subject matter or meaning behind the paintings, and indeed, biographical details are only included when they can serve to support Schiff's theory of the constructed nature of the artist's "naive" vision. Formal qualities are discussed exhaustively; in particular, Schiff deconstructs the various means of color and light portrayal in impressionist art, and shows how Cézanne's modeling was in many ways a continuation of this rebellion. Throughout the chapter, Schiff presents a calculated and scientific interpretation, with very little room for dissent on the part of the reader. The prevalence of close readings of the paintings, with an almost overwhelming detail of description, precludes the type of sweeping generalizations offered by Schapiro, but may also confuse the reader, since several such descriptions do not seem to offer further 'proof' of Schiff's argument. In an interestingly subtle moment of self-defense, Schiff, like Schapiro, admits to the narrow focus of his critique, defending the formalism of the 1906 critic Duret in words that could easily apply to his own article: "this may appear to be an insensitive 'formalist' reading of a psychologically rich subject matter; on the contrary ... Duret focused on what Cézanne actually wished him to see." (4)Schiff's main thesis, that Cézanne's 'originality' was in fact a construct of his artistic theory, comes across resoundingly; nonetheless, as with Schapiro's article, the reader is left questioning whether the one-sided nature of the discussion was truly necessary.

Taken separately, both Schapiro's and Schiff's articles are compelling and useful commentaries on Cézanne's style and practice. Taken together, however, they exhibit something greater, namely the complexity of Cézanne's art. The complementary nature of these two articles reveals that criticism of Cézanne's art cannot and, I believe, should not be limited by critical schools of thought. Psychoanalysis may be held in disregard by many modern writers, but Schapiro conducts a remarkably level-headed assessment of the factors and motivations behind the canvas; and while readers not schooled in formal analysis may be overwhelmed by Schiff's detailed examination, his devotion to specific compositional elements illustrates far more than his relatively simple thesis. One can only hope that future critics continue to elucidate the many different sides of Cézanne's painting.

Notes:

(1) Meyer Schapiro, "The Apples of Cézanne: An Essay on the Meaning of Still-life," in Schapiro,

Modern Art: 19th & 20th Centuries (1978), pp. 1-38.

(2) Richard Schiff, "Cézanne's Practice," in Schiff,

Cézanne and the End of Impressionism (1984), pp. 199-219.

(4) Schiff, p. 216.

Written and © Nancy Thuleen in 1997 for Art History 452 at the University of Wisconsin-Madison.If needed, cite using something like the following : Thuleen, Nancy. "Formalism and Psychoanalysis: Two Sides of the Same Coin?" Website Article. 19 September 1997.

Luigi RUSSOLO, Carlo CARRÀ, F. T. MARINETTI, Umberto BOCCIONI, Gino SEVERINI

Luigi RUSSOLO, Carlo CARRÀ, F. T. MARINETTI, Umberto BOCCIONI, Gino SEVERINI

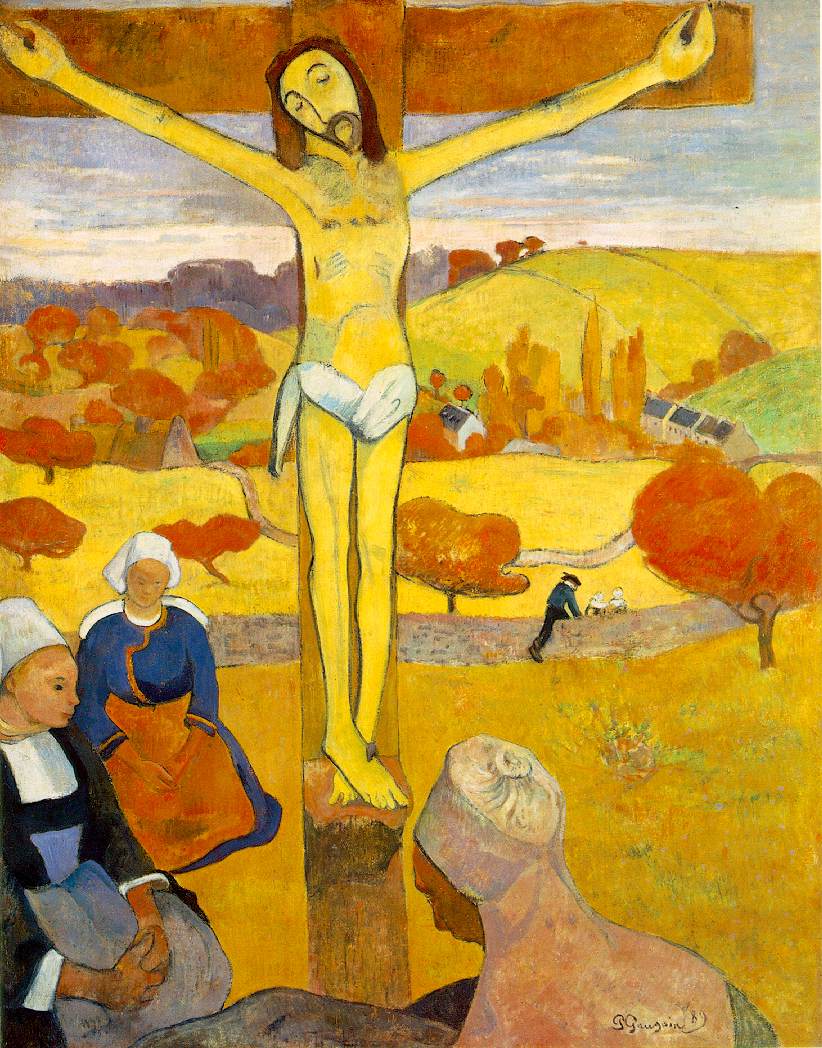

Paul GAUGUIN. Le Christ jaune. 1889. 92 X 73. Buffalo, Albright-Knox Museum

Paul GAUGUIN. Le Christ jaune. 1889. 92 X 73. Buffalo, Albright-Knox Museum